横溝は1966年に東京に生まれ、1995年にロンドン大学ゴールドスミス校の美術修士課程を卒業。以後ロンドンを拠点に活動し、写真や映像の特性を用いることで自己と他者の関係性に注目した作品の発表を続けている。主に人物を被写体としてきた横溝の作品は、自己に還元できない他者の在り方や他者の構造を問いかけ、不可視の要素が内在するものを探りながら認識や実存という普遍的な課題に言及する。これまで、友人が眠りについた姿を写した《Sleeping》(1995-97)、見知らぬ他者との言葉を交わさぬ邂逅を撮影した《Stranger》(1998-2000)、イメージの虚構と実在を見つめた《All》(2008-10)などの作品を発表。近年はその中でもイメージの起源や生成される契機に注目し、作品に文化人類学的な視点を織り込みながら言及先を人物像以外にも発展させている。2000年代に参加した主な展覧会に、2010年六本木クロッシング(森美術館)、2015年アーティスト・ファイル 2015(国立新美術館)、2016年Japanese Photography from Postwar to Now, (SF MOMA)、2018年第10回恵比寿映像祭((東京都写真美術館)、 2019年MAMコレクション011(森美術館)等がある。

Sleeping

1995 – 1997

C-type print on aluminium with frame

夜の闇に熟睡する友人を撮影した活動初期 のシリーズ。画面は薄暗い均質な闇の質感で構成され、そこで眠る被写体はみな、昼間、一人の人間とし て活動している時間とは異なり、作者との関係性も閉ざされ、人間を個人として決定するあらゆる社会的、文化的な条件の外部に置かれ、 ただ「もの」のように存在している。このシリーズは、海外居住者としてロンドンで生活をし始めた作家が、 ユダヤ系フランス人哲学者 E. レヴィナスの思想「ある (il ya イリヤ):全ての存在者(主語となりうる実体) が闇に沈み、いっさいが主語のない「存在する」という出来事に還元される事態」に強く共感したことか ら着想された。

Stranger

1998 – 2000

C-type print

見知らぬ人の家に匿名の手紙を投函して夜間の定刻に窓の前に立つように依頼し、それを窓の外から撮影したシリーズ。撮影はベルリン・ロンドン・ニューヨーク・パリ・ストックホルム・広島の6都市で行われ、受け取った人がプロジェクトへの参加に承諾した場合、参加者は定められた時刻に部屋の全ての照明をつけていつもの格好で窓辺にただ立つという手紙のルールに従い、窓の外に現れる作家によって撮影された。作家は参加者を外から撮影してそのまま去り、撮影者と被写体とは視線を交わしながらも一切の会話を持たないままに作品は完結する。作家が指定した時間帯は常に夕刻から夜間で、部屋に明かりが灯ると窓を通して参加者の私的な空間が現れる。手紙には、撮影に参加したくない場合、作家が窓の前に訪れてもカーテンを閉めて拒否の意思表示ができるよう書かれてあり、実際に撮影が叶ったのは限られた数であった。作品の中では視線を交わしながらも見知らぬままの2人が、撮影という行為に加担しあっている。

この作品は、国内では金沢21世紀美術館、国際交流基金、東京都写真美術館に収蔵されています。

Untitled/Hitorigoto

2002

Digital C-type print

被写体に作家と親交のある友人を選び、彼らのそばにそっといながら、彼らが作家を忘れるほどの、ひとり言をこぼすほどの瞬間を待ってシャッターを切ったシリーズ。横溝は制作をする際に、撮影者が一方的に捉えた私的な世界を作品に表すのではなく、被写体の自律性が入り込むことで撮影者との関係構造がどのように画面に反映されるかを注視している。これらの作品は、人が内面(自己)と向き合っている、あるいは内面に同化して閉じている瞬間を、撮影者と被写体とのコラボレーションによって意図的に作り上げて制作された。例えば、周りの世界が一瞬はっきりと見える、または独り言をつぶやいている自分にはっと気付く、といった瞬間を人は経験することがあるが、自分以外の他者はそれを認知することができず、また自らにとっても気がついた時点で過去の出来事であるため、瞬間そのものが現実に存在することは不可能に近い。そこで横溝は、被写体が意図的に内面を閉じる状況を設定し、その互いの距離と受動性を画面に反映させる事によって、オーセンティシティ(真実性)の実現を目指した。フィクションとドキュメンタリーが入り混じったその画面は、自己と他者とがそれぞれ違った距離と関係を持ち、様々な表情を見せている。

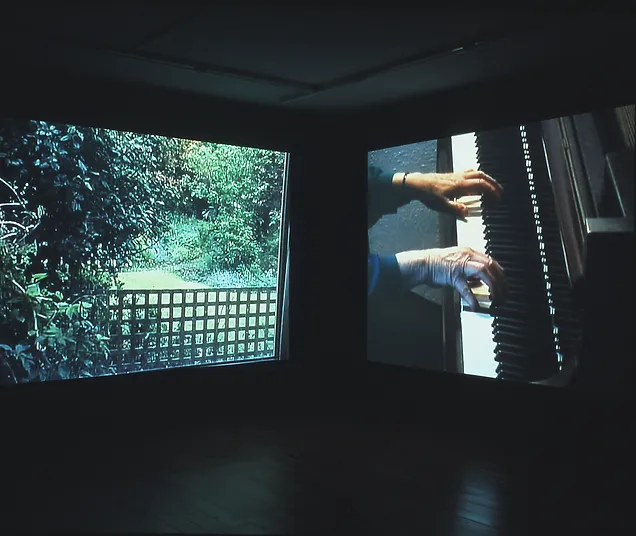

Forever (and again)

2003

Video work

時間についての問いに焦点をあてて、大型の映像作品としては初めて制作されたこの作品では、現役を引退したイギリスに住む4人の女性ピアニストがそれぞれの自宅で同じショパンのワルツ風ロンドを演奏する映像と、静寂な庭の木々の風景とが2スクリーンで投影される。時間と共に過ぎ去っていく音楽や衰えていく人間の身体と、そこに美と意味を与える事のできるピアニストという関係性は、時間を閉じ込める映像という媒体のなかで永遠についての様々な問いを想起させていく。彼女たちの生きてきた時間の蓄積と、ピアニストよりも長く生き残るショパンの曲が、家の中や庭の風景と共に、刹那的でありながら永続的な時間のあり方を深く語りかける。

それぞれの動きのある演奏と、ほとんど静止したような風景との、二つの対照的な映像の併置と、その繰り返しによって私が喚起しようとしたのは、一過性と永遠性、そして何よりもその前に立つ私自身の、まぎれもない「時間」の経験である。(アーティストステイトメントより)

この作品は、国内ではIZU PHOTO MUSEUMと森美術館に収蔵されています。